Es un personaje a todas luces misterioso y desconcertante, parece estar fuera de lugar, ser débil, ridículo, inocente y carecer de rumbo propio, siempre se mueve al compás de los otros porque siente la obligación moral de ayudar al prójimo.

Cuando conoce al santo, el periodista presiente que está frente a una gran historia pero no sabe con certeza la razón, no es sólo por el asombro que le causa que un hombre se dedique a la predicación vestido en túnica blanca y sandalias, sabe que hay algo más. Sin embargo, jamás podría haber previsto la complejidad de los acontecimientos que años más tarde iba a tener frente a él. Lo que había comenzado con una simple nota de color para un diario, se convirtió en un intrincado reportaje sobre el tráfico de órganos, corrupción y prostitución.

Aprovechándose de su inocencia y solidaridad, el santo es obligado a participar en un negocio ilegal. Un grupo de personajes siniestros lo acompañan en esta empresa, entre los que destaca un hombre inquietante de gafas y bufanda gruesas con nombre de rey franco, Childeberto, quien llega un día a su departamento pidiendo un sencillo favor: que le guarde un paquete pequeño en el congelador, ese es el momento en que se desata la vorágine que resquebraja definitivamente su vida. Es el inicio de su participación en una red internacional de tráfico de órganos que había comenzado en Portobello Road en Londres y que extendió sus actividades hasta involucrar a la mafia rusa y a varios políticos de alto nivel.

Lo único que había tenido claro era su misión como santo, pero, en algún momento, sus convicciones flaquean, duda de todo aquello en lo que había creído firmemente, hace cosas que nunca pensó y le aterra ver cómo ha cambiado, con cuánta tranquilidad miente, con qué cinismo demoledor y naturalidad, que raya en la desfachatez, se involucra en actividades criminales. Para el autor:

El santo es metáfora de muchas cosas, y a mí me sirve como contraste perfecto para el mundo que voy narrando en esta novela, un mundo lleno de oscuridad, de corrupción, de tráfico infame. El santo es el que pone la alquimia, el contraste, la luz de la novela, aún cuando es un hombre muy torcido. No es que sea Jesucristo, pero confía en valores que se van recuperando: la solidaridad con el otro, la amistad, la curación vía la conversación, el pensamiento mágico. Al no ser religioso tiene todo el disco duro disponible para el tarot, la astrología, la lectura mágica del mundo, ese tipo de cosas.

De la mano del narrador, somos testigos de sus dificultades para escribir la historia, de sus dudas, de sus preocupaciones para hacer creíble un personaje que parece tan excéntrico. Recurre a películas como Simón del desierto de Luis Buñuel, La palabra de Carl de Theodor Dreyer y Nostalgia de Andréi Tarkovsky; a escritores de Europa del este como Andrujovich, Hajnóczy, Stasiuk, Bodor y László Krasznahorki, cuya novela, Melancolía de la resistencia (Acantilado, 2001), le sirve para entender al protagonista que se le sale de las manos.

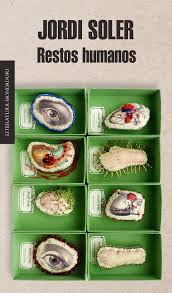

Además del cine y la literatura, Soler, siempre ligado a la música, confiesa que todos los días, durante año y medio, escuchó la Misa Bruselense de Heinrich Ignaz Franz von Biber mientras escribía Restos humanos porque esa música instrumental barroca, “a veces espiritual, a veces heroica”, lo ayudó a construir la novela que, en algún momento, como a su narrador, se le iba enredando.