V.

No se trata de construir dicotomías fáciles o perspectivas maniqueas en torno a las cuales debamos elegir una postura, sino de pensar lo literario como un fenómeno complejo con múltiples dimensiones frente al cual resulta absurdo privilegiar sólo una visión de lo que es literatura. Por ello, suponer que lo creativo se opone a la conceptualización es un malentendido. Todo lo contrario. La literatura concilia territorios disímiles. Intuición y reflexión, placer y conocimiento, crítica y creación conviven en el mapa de la escritura que importa. (De hecho resulta imposible hablar de obras literarias sin conceptualización. Si no, que alguien intente explicar lo que escribe, de manera mínimamente significativa, sin decir las palabras “novela”, “personaje”, “historia”, “estilo”, “verosimilitud”, “trama”… que son conceptos todos elaborados desde la teoría). Ricardo Piglia lo pone en estos términos: “No creo que existan escritores sin teoría: en todo caso la ingenuidad, la espontaneidad, el antiintelectualismo son una teoría, bastante compleja y sofisticada por lo demás, que ha servido para arruinar a muchos escritores”. Pienso en grandes autores y, salvo los verdaderos genios, ninguno creó obras valiosas sin reflexionar activamente sobre la forma: estaban dialogando muy conscientemente con una o varias tradiciones, realizaban intervenciones críticas, se preocuparon por abrazar modelos estéticos que les sirvieran en la disputa que sostenían al interior de un campo cultural. Por ello, no es extraño que un medio tan reacio a leer teoría como el nuestro no formalice de algún modo sus búsquedas estilísticas.

VI.

Un síntoma de nuestro vacío intelectual es la ausencia de poéticas, las cuales aparecen cuando un creador responde interrogantes artísticas ante nuevos escenarios que no enfrentaron los escritores previos. (Baudelaire, Breton y Borges; Jarry, De Campos, Wolfe; Cortázar, Calvino o Carrión… lo supieron bien). Una poética, algún decálogo, la redacción de un manifiesto… son relevantes pues muchas veces establecen modelos de escritura que permiten pensar, concebir y crear obras de distinta manera a las gestadas en el pasado. Se trata de textos críticos que permiten pensar la forma y ofrecen con ello la posibilidad de tomar conciencia sobre las cualidades, el funcionamiento, el lugar, el origen y el valor de la propia obra. ¿Hace cuánto que en México no se produce algo así?, ¿por qué? Quizá porque cuando no se recurre a una perspectiva crítica, se escamotean, se naturalizan y se fijan sentidos, cristalizándose formas de lectura y escritura que parecieran inmutables, pero no lo son. No se puede pensar que escribir gran literatura está desligado de estudiar, poner en duda, o establecer diálogos con formas previas –como si lo artístico, lo creativo, lo literario fuesen nociones fijas, obvias, que no cambian con el tiempo, que por tanto no deben pensarse o discutirse. ¿Aquello que en el siglo XIX, o en los años cincuenta, se concibió como literatura, sigue siéndolo o teniendo la misma capacidad estética? Cualquier ejercicio de imaginación histórica nos demuestra que no. Los escritores mexicanos tienen mucho que aprender aún de la historia.

VII.

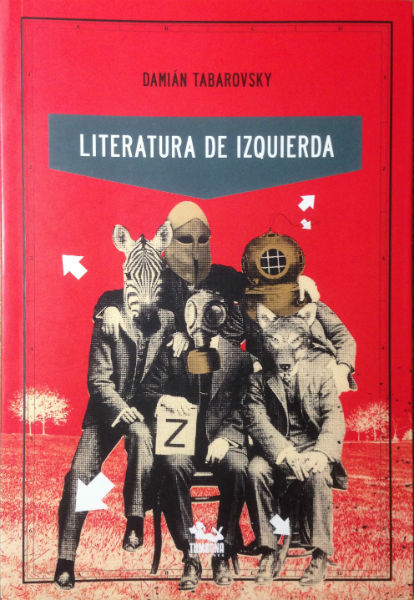

Si la literatura es una noción mutante (no fija) cuya naturaleza es debatible, tal disputa se lleva a cabo en términos críticos. Escribir está vinculado a reflexionar sobre la escritura. La creación como ejercicio crítico implica historizar, conceptualizar, problematizar y contextualizar lo literario, lo cual nos permite tomar distancia respecto a la propia obra. La crítica es útil para la escritura creativa no sólo porque ayude a leer mejor, sino porque permite no escribir desde el vacío. Comprender qué tipo de obra estamos produciendo, cómo opera respecto a otras producciones culturales del presente, qué lugar ocupa en la tradición, qué redes de significación la constituyen y cuál es su valor al interior de un campo cultural… todo ello hace de la crítica un camino para evitar la mediocridad y el conservadurismo estéticos. De hecho, me resulta difícil pensar un diálogo fértil con la tradición sin la crítica como perspectiva de escritura. Y cuando hablo de crítica, hablo de la posibilidad de leer la historia de las formas desde una posición, de los modos de usar los textos del pasado para producir estéticas nuevas. En suma, de una política de las formas. En su libro Literatura de izquierda, Damián Tabarovsky lo plantea en términos beligerantes: “Esta es mi idea de política literaria: allí donde hay un canon, hay que cargar contra él, cualquiera que éste sea… El asunto reside en de qué manera se carga contra un canon, con qué valores, desde qué lugar”. La crítica importa por eso, porque a través de ella podemos definir esos valores y ese lugar. La tradición es la manera en que los escritores conciben sus relaciones con las obras del pasado y siempre se acercan a ella mediante una serie de interpretaciones que los sitúan enarbolando vínculos de afinidad o rechazo. Se trata de un contexto generado en tensión con el pasado, a partir del cual adquiere valor la obra del presente. Así, el que la literatura se vuelva crítica, depende de una política de la representación y de un diálogo con la tradición en términos de debate o disputa de sentido. El problema, según lo veo, es que en México no se dialoga, de manera sistemática, con la tradición; no se estudia el contexto (social, ideológico, estético) frente al cual se ha de tomar posición, en buena medida se le desconoce o, peor: se le alaba, en lugar de contrariarlo. ¿Se quieren más pruebas de nuestro conservadurismo intelectual?